ロジェ・カイヨワ(=フランス:社会学者)という人が『遊びと人間』という本の中で「遊びの分類」というものを書いています。

で、その「遊びの分類」というものを使って「タンゴの分類」を探る、という危険な話に入る前に、個人的な前置きをしておきます。

タンゴというのは文化として時と共に変化してきたものであって、人によってはルーツのことをさす人もいれば、歴史的な成り行き全てをさす人もいれ ば、現在の姿や自分の感じているものをさす人もいたりするものであり、アルゼンチンの人からすれば生活の一部であったり、はたまたハレの舞台であったり、 そしてそれは民族の証であったり、芸術であったり、コミュニケーションツールだったり、スポーツであったり、収入源だったり、コレクションだったり、憂さ 晴らしであったり、癒しであったり、懐かしむものであったり、穢れていてフタをしたくなるようなものだったりするということでしょう。

「タンゴ」とは何?と言って誰も答えられないものなので、タンゴを分類しようとみたところでたいした成果はないと思いますが、最近は「タンゴ」と いうものをいろんな人がいろんな意味に使っていて、しょうもないことでぶつかりあって、いつまでも分かり合えないままになっていて、ただでさえ生き証人が 一人減って二人減ってといくこのご時世であるから、自分の立ち位置やお互いの距離感、そして先駆者や先生方や新しいことをやろうとしている人を理解するた めに、何かしら整理しはじめてみようではないかということです。

そういう前置きがあって、自分なりに思いついたのが、「遊びの分類」というものを使って「タンゴの分類」を考えてみよう、ということです。

そもそも「タンゴ」は「遊び」なのだろうか?ということがあります。

☆遊びとは

このカイヨワという人が挙げた「遊び」というものは、『ホモ=ルーデンス』で有名なホイジンハという先人の知恵をベースとして、次のような 6 つの活動のこととしています。

1) 自由な活動・・・強制された活動ではないということ

2) 分離した活動・・あらかじめ定められた厳密な時間および空間の範囲内に限定

3) 不確定の活動・・あらかじめ成り行きがわかっていたり、結果が得られたりすることはない

4) 非生産的な活動・財貨も富も、いかなる種類の新しい要素も創り出さない

5) ルールある活動・通常の法律を停止し、その代わりにそこだけに通用する一時的な約束に従う

6) 虚構的活動・・・現実生活と対立する第二の現実、あるいは、全くの非現実という特有の意識を伴う

ご存知の通りで、タンゴには商業的な側面や学術的な側面がありますので、完全には「遊び」といいきれずに生産的だという性質は忘れてはいけません し、何より現地の人々にとっては生活そのもの、そして現実であるということもまた、タンゴの側面であります。だから、タンゴを「遊び」として考えるとき は、そういう事を弁えて慎重に考えなければなりません。ちなみにホイジンハが「遊び」の反対語として挙げている言葉は「真面目」でした。

☆遊びの分類

肝心な「遊びの分類」は4つに分けられていて、難しい名前ではあるものの、次のようにイメージは分かりやすいものです。

A) 競争(アゴーン)・・・筋肉的性格の競争(スポーツ)と頭脳的性格の競争(パズル・チェスなど)

B) 機会(アレア)・・・・遊ぶ人から独立の決定、遊ぶ人の力が全く及ばない決定を基礎とするもの(サイコロ・ルーレットなど)

C) 模擬(ミミクリー)・・閉ざされた約束事に基づき、自分自身が幻想のなかの登場人物となり、行動すること

D) 眩暈(イリンクス)・・一瞬だけ知覚の安定を崩し、明晰な意識に一種の心地よいパニックを引き起こそうとするものである。

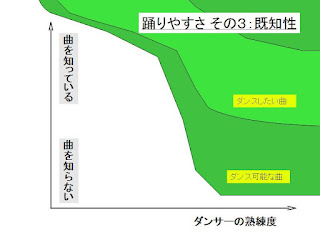

そして、もう一つの概念として、パイディア ⇔ ルドゥスという度合いがあって、簡単に言えばルールで縛られるかどうか?みたいなものです。ルドゥスの方が、ルールでガチガチになっている方です。詳しくは下のページを参考にしてください。

雑誌『談』編集長によるBlog [パイディアとルドゥスという軸は何を示しているのか。]

http://

□「競争」としてのタンゴ

本当か嘘か知りませんが、港町でタンゴが生まれたころに売春婦を取り合うために男がタンゴを踊りあって競争したとかしなかったとか。日本でタンゴ が一世風靡したころのキャバレーではタンゴが一番のトリをつとめていて、一番おいしい思いをするためにタンゴをうまく踊ったとか踊らなかったとか。そし て、最近は選手権のようなものにみんなが夢中ですね。

おそらく生まれた頃のタンゴに見られる競争は、かなり原始的なパイディアな雰囲気があってさながら、オスのペンギンがメスを探しているのと同じよ うな感じだったに違いありません。それが時と共に段々洗練されて、選手権みたいなことになって、「タンゴは優劣をつけるものではありません」と皆言いつつ も、今に至っては、大きな流れとなっているのは間違いありません。ちなみに、検定試験みたいな類のものもありますが、選手権とは違って「競争」というよりは後述の「模擬」に類するものだと思います。

今後見られるであろう「競争」の形態としては、筋肉的な競争と頭脳的な競争の極限でしょう。たとえばずっと昔妄想したのは、以下のようなアホみたいなものでした。しかしながら、果たしてそこにタンゴはあるのか?

http://

http://

□「機会」としてのタンゴ

カイヨワも言っていますが、機会(アレア)というのは(他の動物には無い)人間ならではの高級な遊びだそうです。ランダムで無秩序なところを楽し むということですが、おそらく場末で誰かがギターなんかで歌いだした曲でたまたまそこに居合わせた人と人が踊りだす、という原始的なサロンというのが思い つく限りの「機会」の楽しみです。タンゴの持つ一期一会の楽しみだと思います。そして、今では少し秩序立って、DJのような人がいてミロンガのような催し が楽しまれるわけです。これ以上のルドゥスは私には思いつきませんが、いかがでしょうか。また、タンゴ・ヌエボに代表されるように、形式を破壊して楽しむ タンゴもあります。これはそれなりにパイディアな気がします。

今後見られるであろう「機会」の形態としては、一期一会の極限と、ヌエボな極限(ムーブメントや音へのレスポンス)でしょう。面白いと思う人がや ればいい、ただそれだけだと思います。しかしながら、果たしてそこにタンゴはあるのか?

□「模擬」としてのタンゴ

真似して喜ぶ、というのは、ミラーニューロンなんかの話も流行っていますが、猿とか鳥だけじゃなくて虫けらにも見られる遊びです。一番の原始的な「模擬」のパイディアは、とりあえず格好いい踊りや 弾き方を真似てみる、歌を真似してみる、というところから、セッションの喜びなどもあったことでしょう。おそらく港町で見られた合唱や合奏の盛り上がり は、タンゴ初期にも関わらず早い発展を見せたので、これが黒人奴隷+西洋器楽の作り上げた奇跡なんでしょう。レコードとして配布されたタンゴが、コレク ションとしての「模擬」、そして形式を模擬して新しいものの需要を作りあがられていったということでしょう。演奏スタイルやダンススタイルというものは言 うまでもなく「模擬」でしょう。そこからオリジナリティを生み出すところはまた別の楽しみかもしれません。それから、忘れてはいけないのは、仮面・変装と しての「模擬」もあります。非日常・非現実を楽しむところも「模擬」でしょう。カイヨワが言っていますが、「模擬」は「競争」と結びつきやすいようです。

今後見られるであろう「模擬」の形態としては、タンゴスタイルのようなものがどんどん名乗り出されるのか、ルーツタンゴの追求か、はたまた非日常 タンゴの追及か、そして、やはり選手権は模擬テストになっていくのか?そして、果たしてそこにタンゴはあるのか?(ついつい最後に毒を吐くくせがついたみ たいです。この場を借りて関係者には予め謝罪しておきます。)ルーツタンゴの追求、良いじゃない。もっとみんなでタンゴセッションみたいなものもやってみ たいでしょう。あ、でも重要なことが埋もれています。サロンを楽しむというところをもっと追求していくのは「模擬」の遊びですから、そこに期待したいで す。カイヨワの定義にある、「演劇」やスペクタクル芸術としてのタンゴが今後芽生えるかもしれません。

□「眩暈」としてのタンゴ

「眩暈」という言葉が強い印象があるので誤解されそうですが、カイヨワによって、パイディアの例に挙げられているのが子供のくるくる回りや回転木 馬、ルドゥスの例に挙げられているのがスキー・登山や綱渡りだそうです。そして中間に位置づけられているのがワルツを踊る、という行為だったりします。原 始的な「眩暈」はどういうものだったか、ミロンガが秩序立つ前の粗野なサロンはかなりの大技が繰り広げられていたそうですね。パッと思いつくでしょうが、今のショーダンスなんてのは「眩暈」に分類されるも のなんでしょう。「機会」にも挙げましたが、タンゴ・ヌエボなんかも新しい「眩暈」ということでしょう。トランス状態という意味で、クラブのようなところ で音楽的な眩暈を追求してみるのも面白いです。

今後見られるであろう「眩暈」の形態としては、単純に考えれば体操・スポーツとしてのタンゴの追求ということになりましょう。音楽としての「眩暈」、そして雰囲気的な「眩暈」を追求していくというのもあるでしょう。しかしながら、果たしてそこにタンゴはあるのか?

未整理で申し訳ありませんが、勝手ながら個人的には書いてみてかなり頭がすっきりしてきました。もっときっちりまとめられる方、大募集です。そしてさらに新しい可能性を見出せる方は各自新しい可能性を追求してください。私はもっとルーツを追ってみたいと思っています。