タンゴのDJというのは、なかなか奥深い。

そもそも他人の心の奥底をのぞいて、

あそこで踊っている二人の踊りたい曲をかけてやろうなどと

おこがましい野望を抱いてはいけない。

曲と人を知る、そしてタンダを知るということではないかと、今は思う。

<曲と人を知る>

2008年のはじめに「バイラブレ仮説」というのを書いていた。

バイラブレ仮説

http://sacadaenborde.blogspot.com/2008/01/blog-post.html

ここで前置きで述べていることが、少し最近見えてきた。

「踊りやすい」という表現は主観的なミクロな概念であって、

本来一概にどれがどうという話は出来ないはずなのに、

なんとなく共通認識として「踊りやすい」というマクロな概念となる。

どういう人が、どういう曲を、どういう風に聞くか。

現象は少し具体化する。

今考えているのは、次の3つ。

1.適度に、単調な曲

まったくの初心者はメトロノームが一番踊りやすいだろうが、

それなりに踊れる人は、複雑すぎず、単調すぎず。というラインに落ち着くだろう。

2.適度に、動きやすい曲

簡単のため、テンポだけの話にしている。

タンゴの曲平均的には、「半拍で一歩」「一拍で一歩」の感覚がとても大切だと思う。

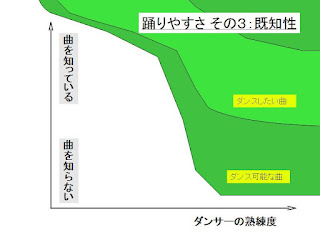

3.適度に、聞きなれている曲

聞きなれていること。

というのは、それこそ完全に各人の経験なんじゃないかとも思えるが、

私はこう考えることにしている。

ある人があるミロンガに行くということは、

それなりに、そこのミロンガの選曲傾向が好きで、そのへんの音楽に聞きなれているものだ。

補足:日本のミロンガを見ると、このような3タイプがあるんじゃないか、という図。

この人は、あのミロンガでよく見かけるから、こっちの選曲が良いかもしれない。

でも、踊っている相手は、あちらのミロンガで見かけるなぁ。はて?どっちにするべか?

などと延々と思考を続けて、やがて考えが収束するようなところが、ねらい目だ。

<タンダを知る>

さて、短めにまとめるつもりがすっかり前置きが長くなってしまった。

なので、以下、尻切れ気味。

DJやタンダについての文献は多々あるのだが、

基本的なポイントは踊りと同じで、サプライズばかりじゃ疲れるし、無難すぎるのも飽きる。

最近いろいろ試行錯誤してみて、次のようなタンダの分類ができるのではないかと勝手に提案する。

1) Wake-up! Tanda(仮)

「そろそろ起きなさい」という意味を込めて命名。

靴を履いたり、体をほぐしたり、挨拶をしたり。

入場から15分は、なんだかんだ言って割と気分が乗らないもの。

そんな時にかけるタンダ。

あ!踊らなきゃソンソン。

動き出すきっかけになりそうな、会話を殺さない明るめの曲で、有名な曲を重ねるのがよさそう。

メロディ重視よりも、リズム重視の方がよさそう。

2) Transition Tanda(仮)

傾向を変えるときのタンダ。

で、命名。

違った傾向のタンダに速やかに移りたいときや、

生演奏・イベントなどが挟まるとき。

少し、今までと違うシグナルを混ぜる。

展開によって、選曲もいろいろ。

個人的にはトリオとかカルテットくらいの軽奏が好き。

3) Breathy Tanda(仮)

とにかく、動きたい!

そういう輩がいるかどうか。よく見ていないといけない。

いるなら、とにかくハァハァ言わせてしまおう。ほととぎす、ってことで時々使う。

カンドンベとか、速いワルツとか、フォエバータンゴやコロールタンゴみたい系統もこれかも。

4) Calm-down Tanda

しっとりと行きましょう。

メロディ重視の曲とか、30年代前半よりも古い感じ

エレクトリカなんかは、実は割りと落ち着いたりするので、使いどころかも。

生演奏の後なんかは、場合によっては一旦冷やす。

5) Collector's Tanda(仮)

日本だけじゃないと思うけど、

「今日は何だか持ってる曲ばかりで面白くないね」とかいう方がたまにいる。

そういう人には、基本的にコレクションでは適わない。

適度に、コレクター嗜好のミロンガでよくかかる選曲をちりばめよう。

6) Degeneration Tanda

縮退傾向のタンダ。とでも言うべきか。

そろそろムードを変えていきたい、とか、そろそろ客層を若めに。

などと狙っていくよりも、不本意にこういう事態が発生していることが稀に見られる。

明らかに、一部の客層の逆鱗に触れるタンダ、しかも4曲。

ということで、一部の人たちに、ほたるの光がかかっている気分にさせてしまうタンダ。

7) Last Tanda

ラストタンダは永遠に。

とにかく、残っている人向けに、とっておきの玉手箱。

個人的には最後にクンパルは大嫌い。

かと言って途中でもかけづらい。

具体例は、またの日に。

0 件のコメント:

コメントを投稿